Ein Taunus 12m auf dem Weg zum Mond

Frühjahr 1963 - bedingt durch Negativwerbung des Mitbewerbs gerät der Ruf der Taunus-Reihe in Frankreich in Bedrängnis. Marketing-Chef Henri Chemin jedoch reagiert hierauf mit einer Idee, das Durchhaltevermögen der Öffentlichkeit anhand eines Serienmodells zu demonstrieren. Zeitgleich forscht BP an einem neuen, langlebigen Schmierstoff, der die Wechselhäufigkeit von 15tkm auf 20tkm verringern soll. Ford, damals zweitgrößter Automobilhersteller und BP trafen sich zu einem Gespräch in dessen Folge der Vorstandsvorsitzender Ford Frankreich, William Reiber entschied, für dieses Vorhaben einen Taunus 12m P4 einzusetzen um ebenso die Robustheit den für Ford neuen Frontantriebs unter Beweis zu stellen. Vertriebschef der BP, Gérard Delille zögerte nicht und entschied, das Vorhaben noch im Sommer des gleichen Jahres stattfinden zu lassen.

Aufgrund dessen, dass bereits im Jahr 1933 Citroen mit dem Modell Rosalie in 135 Tagen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 93 km/h eine Distanz von 300.000 km bewältigte, war die Entscheidung gefallen, diesen Rekord mittels des neuen Vorhabens mit dem Taunus zu brechen. Nicht in der Strecke, sondern in der Zeit. Da jedoch die damalige Rennstrecke, Montlhéry nicht mehr zur Verfügung stand, entschloss man sich stattdessen für Miramas einer Strecke in der Carmargue. In beeindruckender Geschwindigkeit von nicht einmal zehn Tagen sorgt BP unter der technischen Leitung von Jean Pelletier für die logistische Abwicklung des Vorhabens und lässt neun tausend Tonnen Material an den Ort liefern. In seiner Verantwortung lag es auch, die nicht minder rekordverdächtige Crew in kürzester Zeit zu akquirieren. Sechs Mechaniker werden für den 12m ausgebildet, sieben BP (LKW-) Werksfahrer werden einberufen. Die ovale Rennstrecke wurde von Ford und BP für das Vorhaben renoviert - eine halbe Million Franc kostet das gesamte Unterfangen.

Unter Kontrolle der französischen Automobilsportvereinigung wird an dem Serienwagen wenige Modifikation vorgenommen - der Tankstutzen wurde zur besseren Befüllung an den hinteren rechten Kotflügel verlegt. Sitze wurden entfernt um Platz für Material zu schaffen. Vom Reserverad abgesehen darf der Wagen 200kg Werkzeug und Ersatzteile mit sich führen. Hierunter fallen Benzinpumpe, Vergaser, Regler, Kondensatoren, etc. mit denen der Wagen im Bedarfsfall repariert werden darf. Weiter wird eine rote Lampe am linken Koflügel angebracht, mit welcher der Fahrer Anomalitäten signalisieren kann. Eine dieser Anomalitäten waren die zahlreichen Igel, die der Rekordfahrt zum Opfer fielen. Der Fahrer konnte somit die Räumung des toten Tieres signalisieren. Im Übrigen fanden viele Tiere ihr Ende am oder unter dem Mino. Zahlreiche Hasen, Fasane, Nattern, Igel und sogar ein Hund.

Am Mittag des 10. Juli ist es dann soweit. Die sieben Fahrer sollen sich im Drei-Stunden-Rhythmus abwechseln um die Konzentration nicht zu gefährden und um Müdigkeit zu vermeiden. Die Mechaniker währendessen organisieren ihre Wartungstätigkeiten und untersuchen den Wagen nach 3060 Runden (15.348km) hinsichtlich Öl, Zündkerzen, etc. Eine aufmerksame Zuschauerin, zugleich Patin der Rekordfahrt und Tochter des BP Chefs, Dominique Pelletier ist durch ihren Spitznamen "Mino" zugleich Namensgeberin des 12m.

Die Rundenzeit während der Fahrt schwankt zwischen 2'42" und 2'44", die am 10. Oktober gemessene Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 107,85 km/h, der abgelesene Tachstand zeigt 240.000 km. Bis dato einzig festgestelltes technisches Manko ist ein Problem der Synchronisation zwischen dem ersten und zweiten Gang nach sieben Wochen Dauerfahrt. Die Wartungsdauer des Wagens durch das eingespielte Mechanikerteam dauert 28 Sekunden, in denen die Fahrer wechseln, die vier Reifen werden in lediglich zwei Minuten gewechselt. Nach jedem Faherwechsel liefert der ausgewechselte Fahrer Bericht ab und ruht in den folgenden neun Stunden.

Den Beinamen "Opération Mistral" bekam das Projekt erst im Verlauf da in dieser Zeit der Mistralwind mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120km/h über die Rennstrecke fegte und dem Mimo bzw. seiner Mechaniker teilweise schwer zu schaffen machte. Auch die Feuchtigkeit schlägt sich in einer Verlängerung der Rundenzeit bis auf 2'52" nieder. Bedingt durch den starken Wind schaffte der Wagen lediglich 80km/h und musste zur Einhaltung der Durchschnittsgeschwindigkeit bis auf 150km/h getrieben werden, so dass sogar die Tachonadel blockierte.

Die Eintönigkeit der Fahrt veranlasste Jean Pelletier zu einer Regelung der Fahrer. Auf zwölf Tage Fahrt sollen drei Tage Ruhepause folgen. Er musste erkennen, dass die Widerstandskraft des Wagens die der Fahrer überstieg.

Nach zwei Dritteln der Fahrt, bei Kilometer 258.534 ereignete sich der erste technische Zwischenfall. Achslager und Kurbelwelle musste getauscht werden, bei 261.700 folgten die Nockenräder.

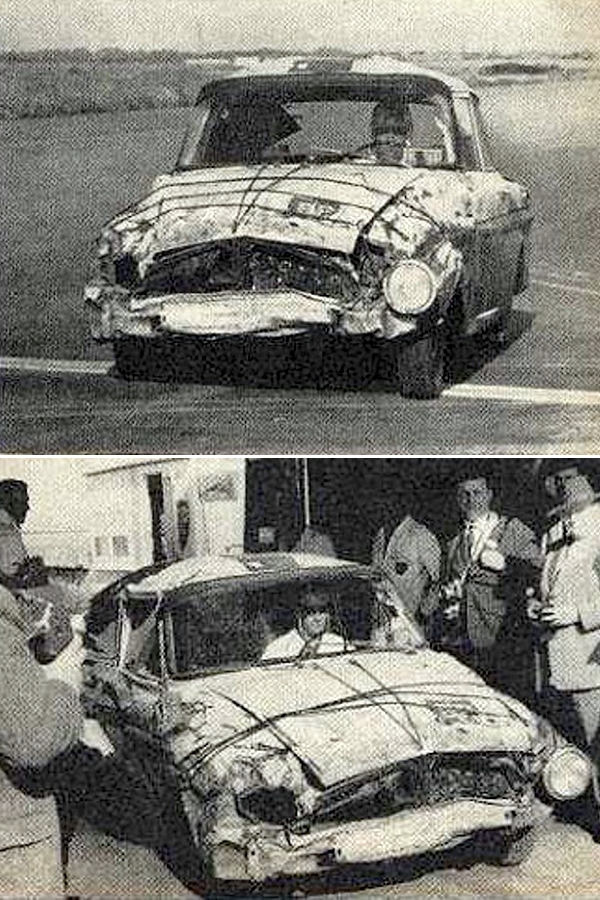

Am 29.Oktober, bei Kilometer 284.275 in Runde 56.687 erreignete sich kurz vor drei Uhr nachts die Tragödie. Nach einer Stunde Fahrt kam der übermüdete Fahrer Michel Gramond von der Bahn ab. Energisch lenkte er ein, vermochte es aber nicht mehr, die Situation zu retten, überschlug sich und landete auf seinen Rädern. Der Fahrer überstand mit Prellungen und konnte sich aus dem unkenntlich gewordenen Wagen durch das rechte Fenster retten. Binnen einer Stunde nahmen sämtliche Mechaniker sich des Wagens an. Schlafende wurden aufgrund der Dringlichkeit geweckt und flickten mit Bordmitteln den Wagen notdürftig in einem Zeitraum von elf Stunden. Blechteile wurden ausgebeult, die rechten Seitenfenster und die Frontscheibe ausgetauscht bis Mimo gegen 13 Uhr von Jean Pelletier eine Stunde auf Tauglichkeit geprüft wurde. Es wurden jedoch weitere Mängel am Fahrwerk festgestellt, welche zu beheben waren. Der bis dato am Erfolg des Vorhabens zweifelnde Pelletier konnte sich davon überzeugen, dass der Motor trotz des Unfalls vollkommen unbeschadet war. 15725km waren noch zu bewerkstelligen.

Am 4. November um genau 21:21 knackte Mino die 300.000 km Marke und brach somit den gegebenen Rekord des Citroen. Die FFSA, unter der Schirmherrschaft von Raymond Roche verzeichnete die Leistung nach 170 Tagen mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 106,49km/h und einem Verbrauch von 8,28 Liter. Die Presse wurde benachrichtigt und wartete mit über hundert Journalisten am 14. November auf. Die Veranstaltung mit Presse und Führungskräften von Ford, BP und FFSA wurde von einem Diner auf der Rennstrecke von Miramar gebührend untermalt. Um Mitternacht überraschte Jean Pelletier "Unser Ziel ist erreicht, da aber alles gut verlief, beabsichtigen wir mit dem Taunus eine Distanz zu erreichen, die dem Abstand der Erde zum Mond gleicht". Die Presse L'Equipe reagierte am 18. November mit Humor und verkündete: "Nach den Satelliten der Amerikaner oder Russen versucht ein von BP Longlife Visco-Static geschmiertes Auto eine terrestrische Beziehung die ohne die verbesserte Mechanik und Schmierung unmöglich gewesen wäre".

Die Fahrt des P4 wurde fortgesetzt, die Fahrer freuten sich und verkündeten: "Wir hatten viel Freude mit diesem erstaunlichen Wagen zu fahren, aber nun sind wir sehr müde. Ausserdem befürchten wir, dass Karosserie und Motor unverwüstlich sind, wir möchten Weihnachten mit unseren Familien verbringen".

Am 29. November, einen Monat nach dem Unfall endete die Fahrt des Mino mit einer Distanz von 358.273 Kilometern. Fahrgestell und Motor wurden nach Köln gebracht um dort im Kölner Werk untersucht zu werden. Im Anschluss an die Untersuchungen wurde der Wagen in das Automobilmuseum von Le Mans gebracht. Nach einigen Jahren schlossen die Türen des Museums, Mino sollte verschrottet werden. Frank Rousset, Vorsitzender des Vereins TaunusMania in Frankreich nahm sich seiner an, ließ Bremsen und Wasserpumpe von einem Vereinskollegen richten und stellte den Wagen nach 45 Jahren erstmals wieder in Deutschland der Öffentlichkeit auf der Veterama-Messe 2008 in Mannheim vor. Seither wird Mino bei besonderen Anlässen gezeigt und dreht weiterhin Runde um Runde.

[Quelle: Taunus - la légendaire robustesse]

"Mino" und drei Mitglieder des französischen Clubs "TaunusMania"

Am 23. November 1963 schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung:

Da der 12 M bestenfalls eine Spitze von 130 km/h schafft, und da ihm die Tank-, Kontroll– und Reparaturpausen nicht gutgeschrieben werden, mussten die 300.000 Kilometer praktisch mit Vollgas gefahren werden. Dass das möglich wäre, haben sich wohl nicht einmal die Konstrukteure des allerdings sehr robusten, gut gekühlten und drehfreudigen 4-V-Motors träumen lassen. Obwohl der Alltagsfahrer seinem Gefährt derartige Monsterleistungen kaum abfordert, darf es ihn interessieren, welche Gegenleistungen ein moderner Tourenwagen dafür erwartet. Der Durchschnitts-Treibstoffverbrauch des Rekord-12 M lag bei 8,28 Liter auf 100 Kilometer. Ein Ölwechsel wurde nach jeweils 18.750 Kilometer vorgenommen, und nach je 3000 Kilometern wurde ein viertel Liter Öl nachgefüllt. In keinem Fall verweigerte der 12 M unterwegs seinen Dienst, es gab – vom Unfall abgesehen – unterwegs keine Panne. Alle Arbeiten waren nur von der sichernden Art, wie sie ein um seinen Wagen besorgter Alltagsfahrer in seiner Werkstatt gleichfalls ausführen lässt. Diese beruhigenden Erkenntnisse, am Rande einer ungewöhnlichen Rekordfahrt gepflückt, sind am Ende mehr wert als der Rekord selbst.

Taunus-Chat

Taunus-Chat

0

0